«Вы выбрали интересную профессию, которая создает новый город и новую Россию», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин, обращаясь к первым лауреатам новой премии для молодых ученых, учрежденной Правительством Москвы. 6 февраля, накануне Дня российской науки, в мэрии Москвы состоялась торжественная церемония, на которой дипломы лауреатов получили восемь молодых исследователей.

Всего на конкурс поступило 256 заявок, которые были рассмотрены Советом молодых ученых РАН, отобравшим по 3 заявки в каждой номинации. Затем Совет по науке отобрал победителей.

Такой Совет был создан при Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы. Его возглавил Алексей Комиссаров, и.о. руководителя Департамента, а секретарем Совета стал Владислав Ашмарин, начальник Управления инновационного развития Департамента. Все остальные члены Совета – известные российские ученые. Зам. председателя Совета – академик РАН, проректор МГУ Алексей Хохлов, являющийся также главой Совета по науке при Минобрнауки.

В Совет также вошли: членкоры РАН Валентин Анаников из Института органической химии РАН, Вадим Говорун из НИИ физико-химической медицины, Аскольд Иванчик из Института всеобщей истории РАН, Александр Озерин из Института синтетических полимерных материалов, Александр Соболев из Института геохимии и аналитической химии. Членами Совета по науке также являются: профессор МГУ Ольга Зиновьева, академики Александр Кулешов из Института проблем передачи информации, Сергей Лукьянов из Института биоорганической химии, Валерий Рубаков из Института ядерных исследований, Анатолий Черепащук из ГАИШ МГУ и Феликс Черноусько из Института проблем механики РАН.

О том, какое состязание шло между заявками, можно судить по следующим данным. В номинации «Инженерные науки» было подано 59 заявок, «Биология и медицинские науки» – 48, «Физика и астрономия» – 23, «Химия и науки о материалах» – 36, «Математика, механика и информатика» – 18, «Науки о человеке и обществе» – 33, «Науки о Земле» – 16, «Информационно-коммуникационные технологии» – 23.

«У нас были многочисленные споры и обсуждения. И нашей главной задачей было задать высокий уровень. Это первое вручение этой премии и очень важно, что все лауреаты, которых наградили, задавали планку для последующих вручений. Мне кажется, что это удалось, те, кто были награждены, это действительно будущее нашей науки», – отметил в своем выступлении Алексей Хохлов.

Он выразил признательность мэрии Москвы, учредившей эту премию. «Москва – город беспрецедентной концентрации людей, занятых в области науки, культуры и образования, и этот потенциал надо использовать», – уверен он.

Алексей Ремович сообщил, что в Совете по науке сейчас обсуждаются проекты по привлечению в Москву ведущих международных конгрессов. «Когда ведущие ученые, ведущие интеллектуалы, ведущие инноваторы приезжают в какой-то город, то это служит тому, чтобы город развивался и был приятен для посещения. Программа создания в городе атмосферы, которая притягивает в Москву международные конгрессы и конференции, очень важна».

В этом году лауреаты премии для молодых ученых получат по 500 тыс. рублей. В некоторых номинациях премию получили коллективы авторов, и поначалу денежный размер премии должен был разделен на несколько частей. Но в заключение церемонии, уже в ее неофициальной части, когда ученые и чиновники взяли в руки по бокалу шампанского, Сергей Собянин порадовал молодых ученых тем, что по 500 тыс. получит каждый из них. Он также сообщил, что в следующем году премия будет вручаться 10 молодым ученым и ее размер составит 1 млн. рублей.

Сергей Собянин поздравил молодых ученых и почетных изобретателей Москвы

В номинации «Математика, механика и информатика» лауреатом стал Александр Печень, ученый секретарь Математического института РАН. Премией была отмечена его работа в области теории управления квантовыми системами.

«Мое исследование – это управление квантовыми системами, то есть управление системой атомных и молекулярных размеров, как правило, с помощью лазерного импульса, форма которого как-то изменяется. Эта задача возникает в химии и физике, а я занимаюсь математическими вопросами, связанными с этими задачами. Например, химическими реакциями, связанными с лазерными импульсами. Возникают очень красивые, абстрактные математические задачи, и удается их решать. Это связано и с квантовой информацией и квантовыми системами», – отметил в комментарии «Полит.ру» Александр Печень.

В номинации «Информационно-коммуникационные технологии» премию получили старшие научные сотрудники Института проблем передачи информации РАН Дмитрий Осипов, Евгений Хоров и Алексей Фролов за исследования методов множественного доступа к беспроводной среде, повышающих надежность доставки мультимедийных данных реального времени.

«Наша работа состоит из нескольких частей. Конкретно та часть, которую делаем мы с Алексеем, сводится к анализу систем передачи данных методами теории информации, отыскания пропускных способностей, то есть попытки понять, что потенциально можно получить от системы передачи данных, используя те или иные методы передачи, методы приема. Разумеется, что для упрощения математического анализа приходится применять какие-то дополнительные предложения», – рассказал Дмитрий Осипов.

Работа Евгения Хорова была связана с анализом протоколов передачи данных, т.е. уже более высокого уровня. «Современное общество представляет все новые и новые требования к системам передачи данных», – отметил Евгений. – «Например, в беспроводных системах растет объем передаваемого видео. И передача видео накладывает жесткие ограничения на время передачи и надежность, то есть на объем недоставленных данных. Соответственно, мы работаем над разработкой методов, которые позволяют повысить надежность передачи информации, видео или аудиопотоков».

«Подскажите, а когда люди за городом, без Wi-Fi и оптоволокна, смогут нормально смотреть телевидение за городом?», – спросила я ребят, думая об истории отключения «Дождя» от спутниковых и кабельных операторов. «Очень скоро, через несколько лет», – считает Евгений. «Wi-Fi скоро будет везде», – уверен Дмитрий.

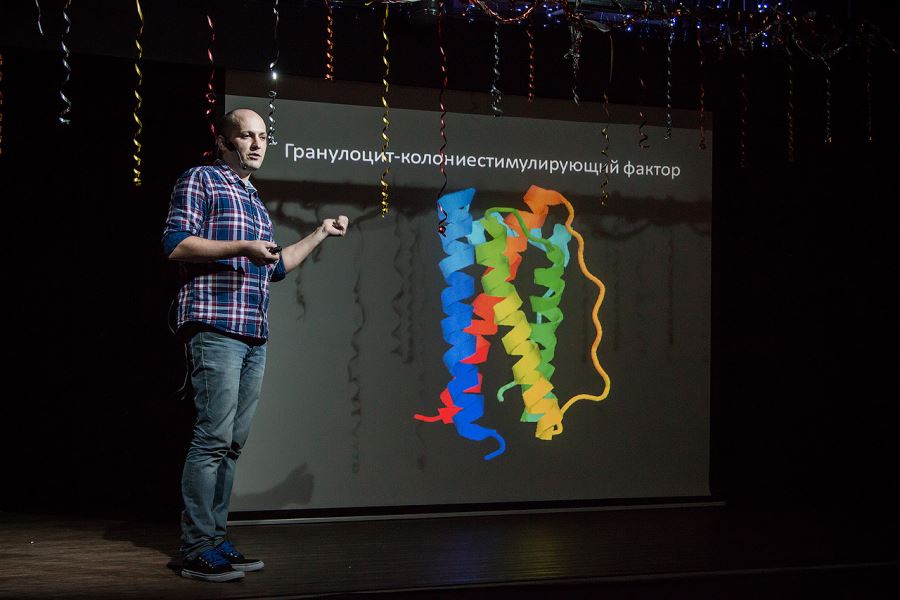

Сергей Пикуз из Объединенного института высоких температур РАН получил премию в номинации «Физика и астрономия» за разработку радиационных методов диагностики для изучения вещества с высокой плотностью энергии. Андрей Марданов из Центра «Биоинженерия» РАН стал лауреатом в номинации «Биология и медицинские науки» за расшифровку структур геномов микроорганизмов.

Коллектив молодых ученых в составе Александра Чернокульского, Мирсеида Габиль-оглы, Александра Тимажаева из Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН был отмечен премией за исследование циркуляционных и облачных режимов в регионах России и Арктики и их роли в формировании экстремальных погодно-климатических явлений в номинации «Науки о Земле».

Евгений Горский из Института спектроскопии РАН стал лауреатом в номинации «Инженерные науки» за достижения в области научного приборостроения. Елена Будынина из МГУ за работу «Донорно-акценторные циклопропаны – реагенты для конструирования карбо- и гетероциклических систем».

Ольга Курто из Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН за монографию «Русский мир в Китае: исторический и культурных опыт взаимодействия русских и китайцев» (М.: Наука – Восточная литература, 2013). Ольга ранее была аспирантом у академика РАН, директора института Валерия Тишкова.

В своем блоге в Фейсбуке он написал следующее: «Из 8 лауреатов она одна представила российских гуманитариев. 10 лет учить китайский язык и прожить там почти пару лет – только за это можно дать премию! Это хорошее вознаграждение и для меня как научного руководителя, ибо обычно мои немногие аспиранты как-то медленно преуспевают, вызывая этим некоторые угрызения совести. А сегодня я радуюсь и на церемонии выпил бокал шампанского (кажется, брют Абрау Дюрсо, что тоже неплохо для московского мэра)».

На этой же церемонии состоялось вручение дипломов «Почетный изобретатель города Москвы» 15 лучшим инноваторам Москвы. В своем выступлении Ольга Михалкова, канд. физ.-мат. наук, зам. генерального директора компании «Гвардиан Энжил», поблагодарила мэра Москвы за такое внимание к изобретателям. «Такая церемония впервые происходит в Москве. Изобрататели – люди неравнодушные и думающие, они могут принести пользу столице». В комментарии «Полит.ру», Ольга Алексанровна отметила, что занимается созданием специальных костюмов, защищающих от травм, как для спортсменов, так и детских костюмов для катания на коньках. Она посетовала, что инноваторам очень трудно пробиться на рынок и предоставить доступ людям к своим изобретениям. В этом она надеется на поддержку Правительства Москвы.

В свою очередь, генеральный директор ОАО «Научно-производственное объединение «Геофизика-НВ», доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Виктор Солдатенков показал всем участникам церемонии небольшой приборчик, умещающийся на ладони. Его можно использовать как «черный ящик» в автомобилях и других транспортных средствах, для разбора ДТП. Он отметил, что при массовом производстве стоимость такого приборчика не будет превышать 1% от стоимости автомобиля. Солдатенков считает, что в стране нужно создать нормативную базу, предусматривающую установку таких «черных ящиков» на все транспортные средства и создания специальных защищенных систем считывания данных с таких ящиков.

«Как вы потратите свою премию?» – спросила я у лауреатов премии для молодых ученых. «Пока не думали, работы было много», – смеясь, ответили они мне.